皆さんは筋肉はどのように発達するかご存じですか?

サクパン

筋トレして、筋肉痛をおこ

させて、たんぱく質を沢山

とればいいんでしょ?

ニュアンスは間違っていな

いですが、自分の筋繊維が

どのように動いて、何をす

れば発達するのかを考える

ことで、トレーニング効果

がもっと上がりますよ!

体を大きくしたり、痩せたいのであれば筋トレをして

筋肉をつければいいということは何となく分かるけど、

筋肉ってどうやって収縮するのかや、どのように発達するのかは、あまり考えないですよね。

まぁ何となく、筋肉が傷ついて、それが治れば前よりも強くなっている、

ということで正解ですが。

答えがあいまいだと、自分の行動曖昧になる(壁にぶち会った時に自分の行動に自信がなくなる)のでここではっきりさせたいと思います。

筋肉の成長には、衛星細胞(サテライト細胞)がかかわっていいます。

この衛星細胞を効果的に働かせるためにもこの記事では、

筋肉を動かす、発達させる原理を伝えていきます。

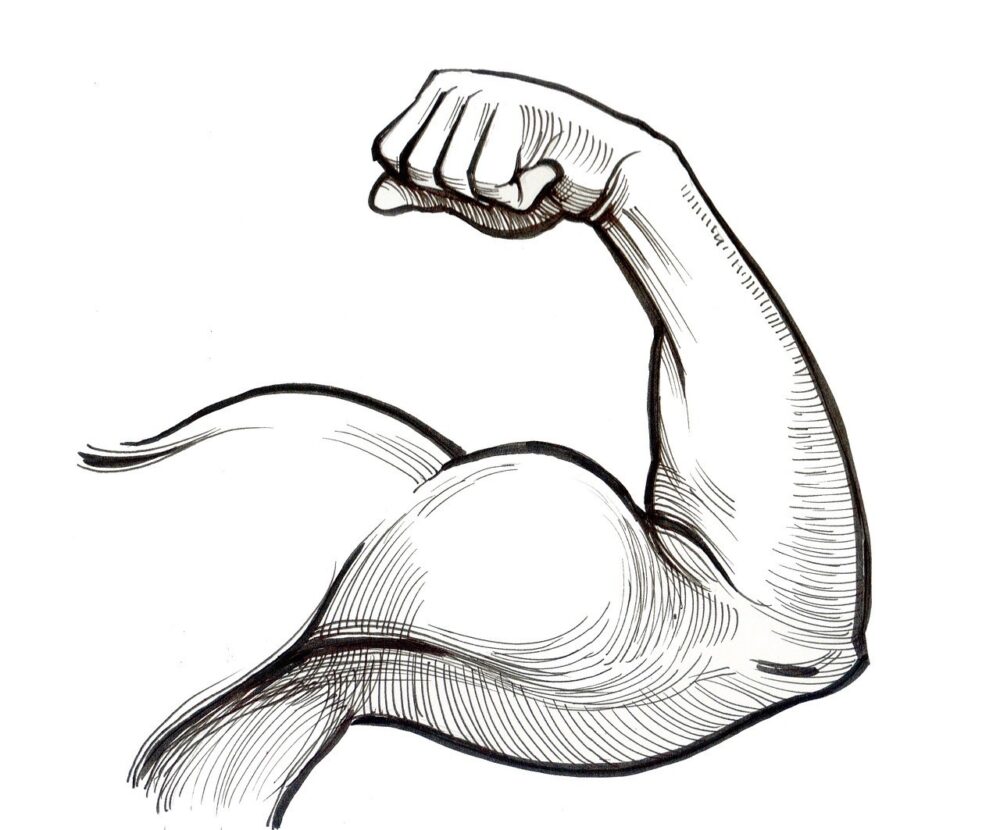

私たちはどうやって重量を挙げているのか?

私たちが物を持ち上げる原理をここで説明します。

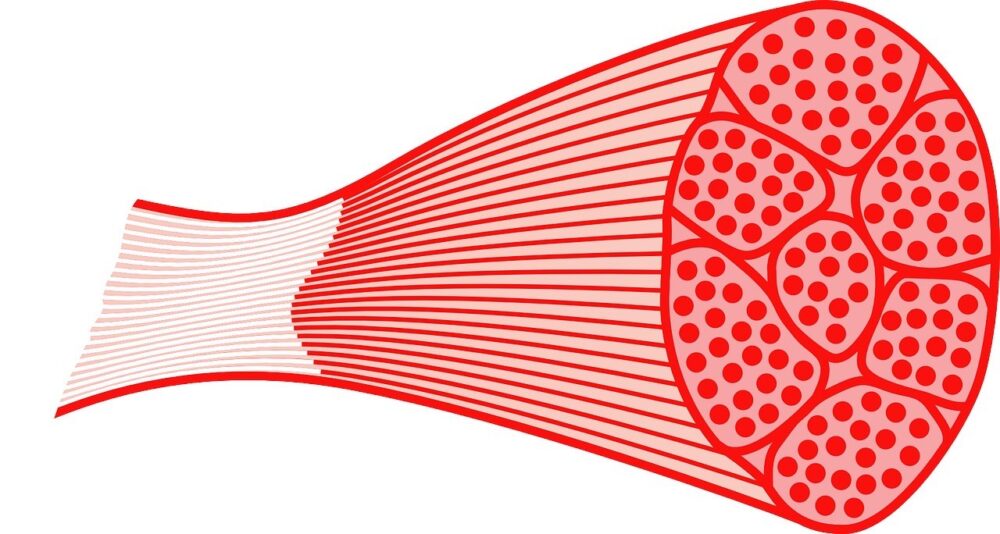

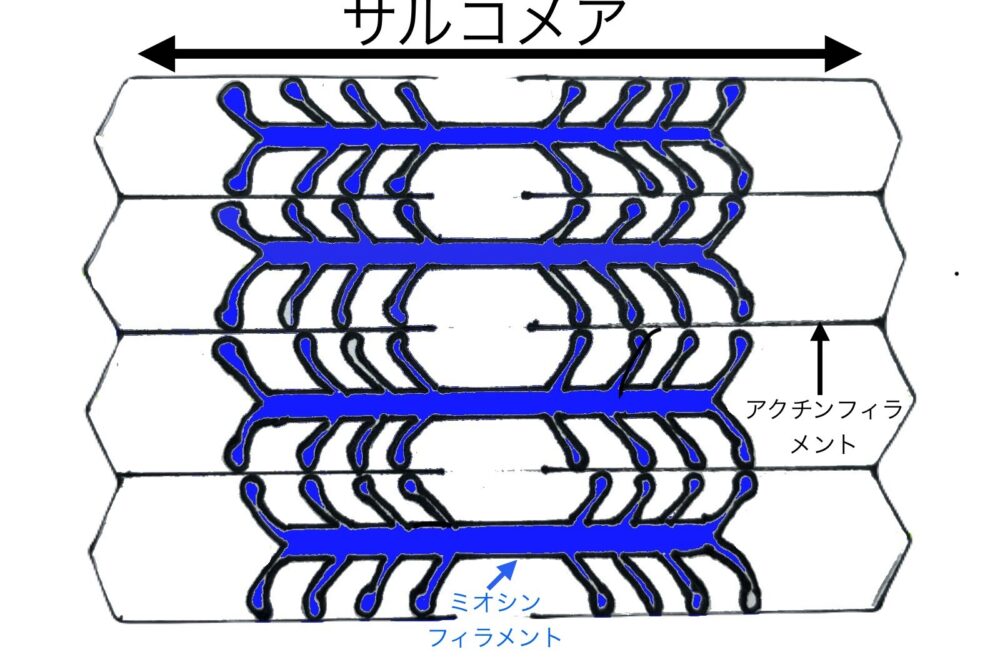

筋肉の中に筋繊維束があります。

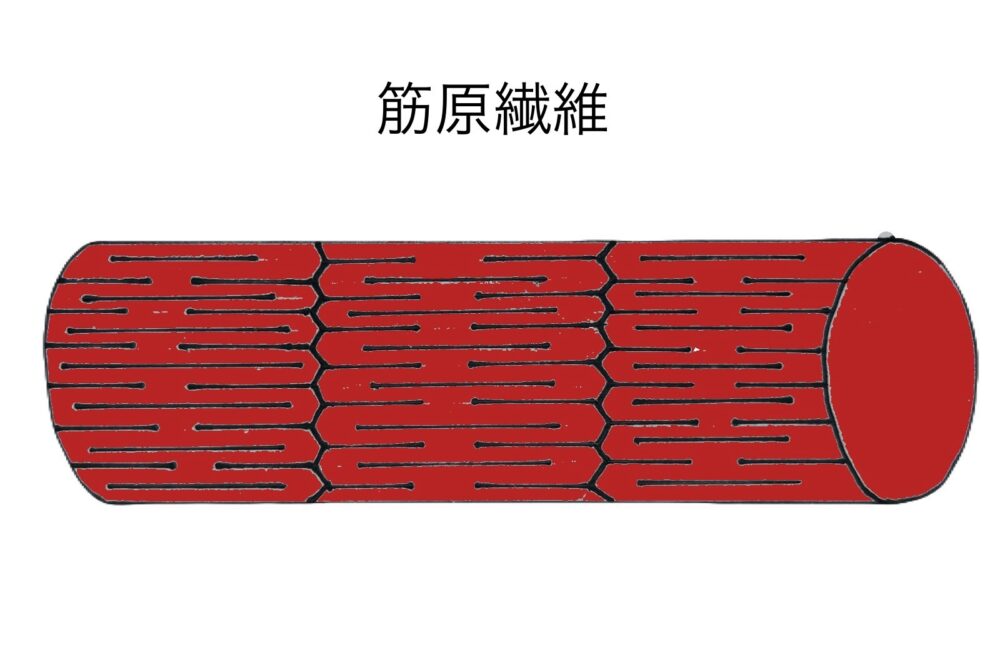

筋繊維束を作っているのが筋原繊維。筋肉繊維を作っているのがサルコメアです。

サルコメアを形成しているのがミオシンフィラメントとアクチンフィラメントです。

このミオシンフィラメントとアクチンフィラメントが動くことで筋肉が動のです。

ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントは収縮性たんぱく質と言われ、

ミシンフィラメントがアクチンフィラメントをひっかくように動くことで、

筋肉が動き、腱が動き骨が動きます。

筋肉が収縮し、受領が挙がる原理です。

ミオシンとアクチンは収

縮性たんぱく質と言われ

ています。

筋肉の成長はどうやって起こるのか?

筋肉の成長を促すのは3つ。

機械的張力、代謝ストレス、筋肉の損傷です。

機械的張力(きかいてきちょうりょく)とは

筋肉の成長をもたらす主な要因が機械的張力と言われています。

機械的張力は簡単に言うと負荷がかかった状態で筋肉を収集させたときの張力。

つまり負荷をかけながら筋肉を伸ばしたり縮めたりすること、

筋力トレーニングです!

機械的張力には3つの力があります。

・等尺性収縮(体をキープしてるときに使う力)

例 体幹とレーニング

・短縮性収縮(筋肉が収縮している時に使う力)

例 ダンベルカール

・伸張性収縮(筋肉が収縮しているのを耐えながら伸ばす力)

例 ダンベルフライで腕を広げる時

代謝ストレスとは

多くの筋繊維の動員によるホルモン分泌の増加、

筋収縮中に放出される化学物質量の増加、

筋肉を損傷させる酸化物などをまとめて筋肉の疲労といいます。

筋肉の疲労にかかわる物質は

・乳酸(のちにエネルギーに再利用される)

・無機リン酸(神経細胞の伝達に影響を与える)

・水素イオン(筋肉の収縮が低下)の代謝産物

などが挙げられ、

筋肉の疲労と代謝産物、これらの代謝ストレスの生成によって筋繊維が成長します。

筋肉の損傷

筋肉の損傷は初めにも言ったように、筋繊維が傷つきそれが修復されることにより、

前よりも強くなることを言います。

大体の人は筋肉痛が起これば筋損傷も起きているからと、

筋肉痛を求めてトレーニングをしがちです。

しかし、大きな筋損傷は逆効果。

筋肉痛は狙ったところが動かせている指標程度で感じるようにしましょう。

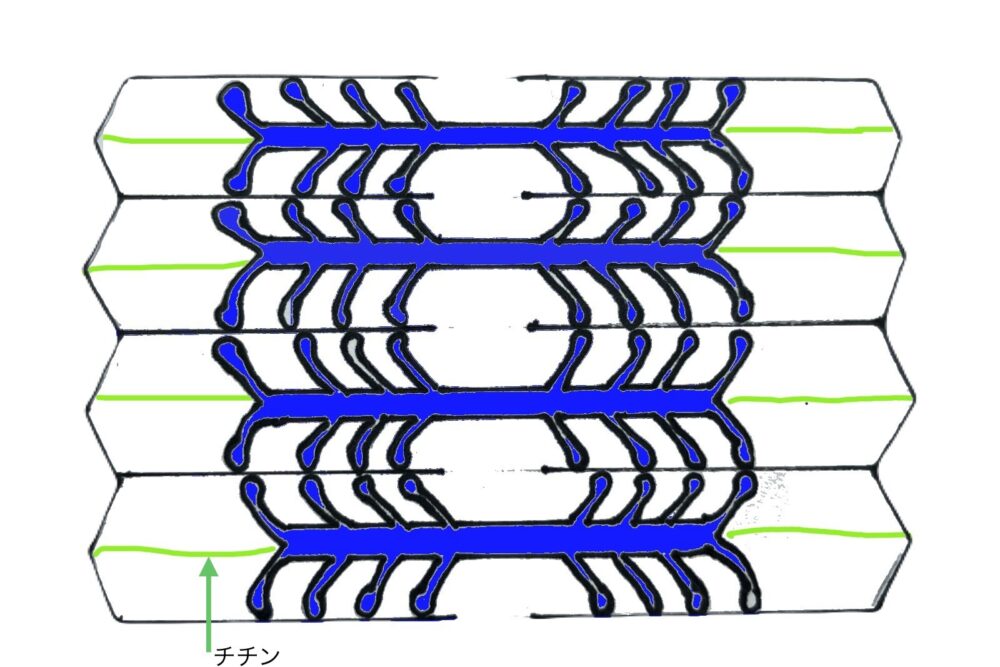

また筋損傷が一番起こりやすいのは伸張性収縮時です。

伸張性収縮時とは、サルコメアが伸ばされ、

アクチンとミオシンが外れそうになるぐらいまで引っ張られる状態の時に、

アクチンとミオシンをつなぎ合わせている、チチンが耐えている状態のことを言います。

ネガティブトレーニング時

に起こっています。

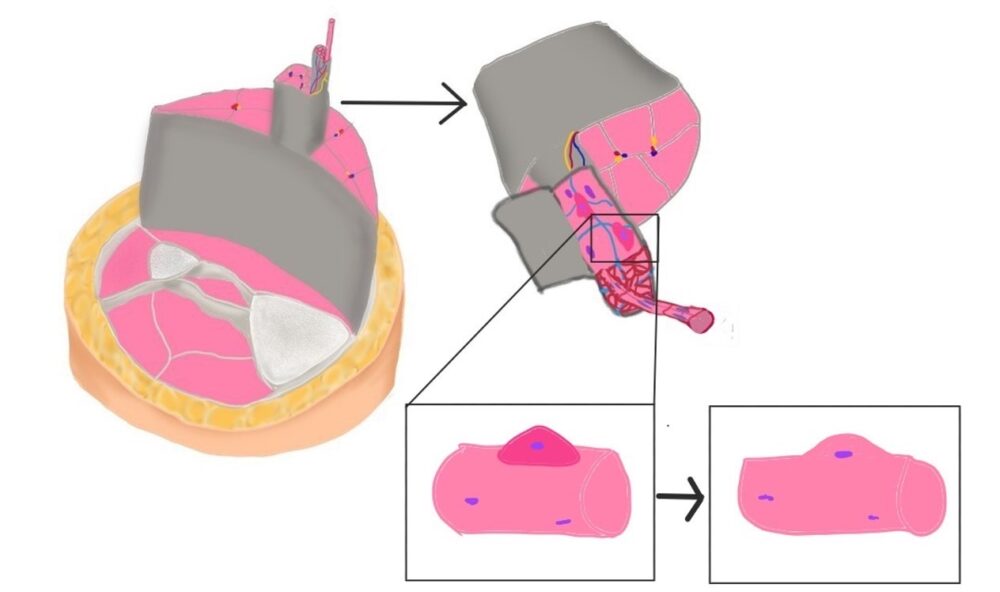

筋肉成長のカギは衛星細胞

上記の状態を作るように高強度トレーニングを行い、

自己再生可能な筋損傷を誘発することができたら

衛星細胞が筋肉を再建し始め、筋肉が成長します。

衛星細胞とは

衛星細胞は筋力トレーニングによって起こる、筋繊維の維持、

修復及び成長に重要な働きをしています。

普段は筋繊維上で休眠中の衛星細胞は、刺激を受けると新しい筋繊維の形成を助けたり、

増殖し新しい筋繊維となります。

そして、衛星細胞の活動に必要と言われているのがビタミンB6です。

ビタミンB6

ビタミンB6は水溶性ビタミンの1つでたんぱく質の元となるアミノ酸の代謝に重要な栄養素です。

近年の研究で、ビタミンB6欠乏下では骨格筋内の筋衛星細胞の数が減少することが知られています。

ビタミンB6が多い食材

カツオ、マグロ、ヒレ肉、レバー、ささみ、バナナ、アボカド等

ビタミンB6は体にためて

おくことができないため

毎日多めにとることを心

がけましょう。

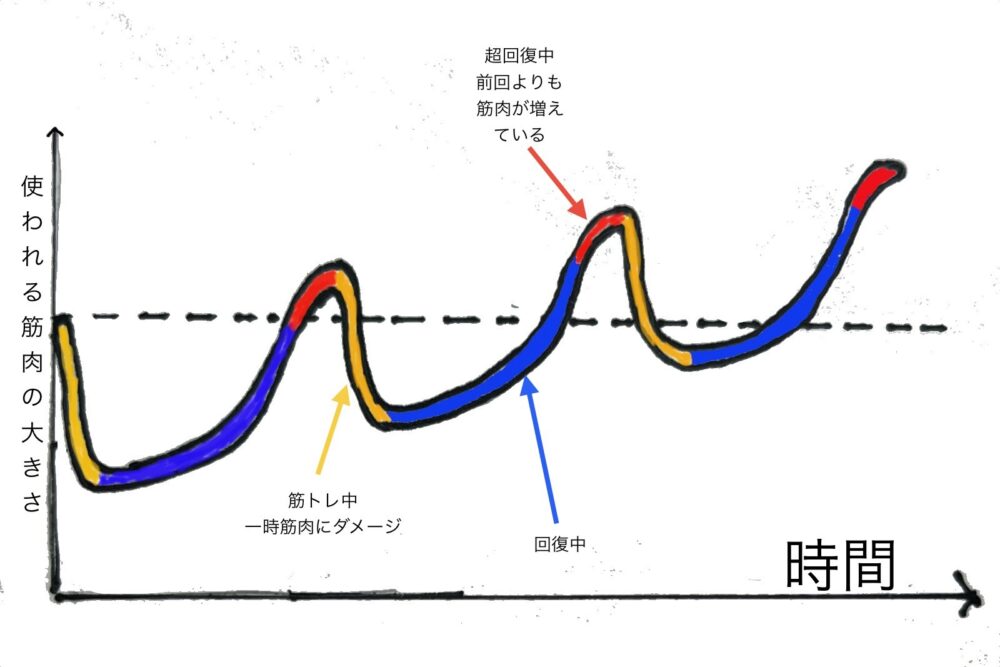

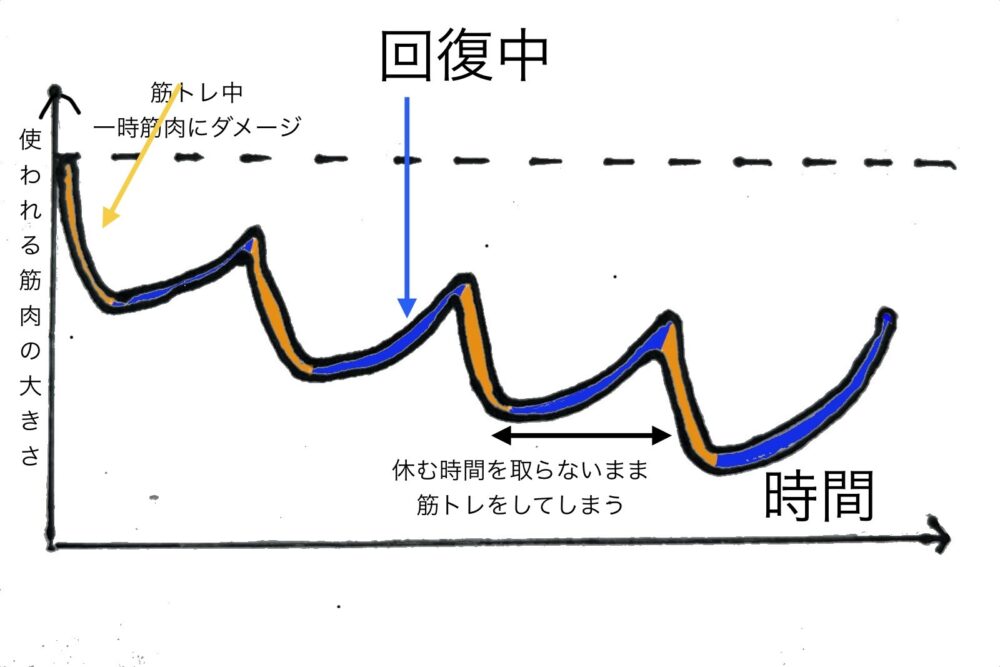

筋肉は積極的に休ませよう

身体はワークアウトに適応せざる負えない状態にすることで筋肉が増え、強くなり、成長します。

そこでで出来るのが遅発性筋肉痛。

遅発性筋肉痛とは、筋肉の痛みや凝りがトレーニングの翌日以降に始まる現象で、

いわゆる皆さんが好きな筋肉痛ですね。

筋肉痛を起こした筋肉は、あまり出力を出すことができません。

筋肉痛がある部位は休ませるのが鉄則です。

適切なトレーニングと休息図

各部位の休ませる日数は

大胸筋 2日~3日

背中 2日~3日

脚 4日~

となっています。

筋肉の回復時にトレーニン

グを行っても意味がありま

せん。むしろ逆効果なので

絶対に避けましょう。

焦りは禁物!

休むのもトレーニングと思

いながら、筋トレを行いま

しょう。

水がもたらすトレーニングへの効果

皆さんは、普段から意識して水分補給を行っていますか?

仕事中でもボトルを持ち歩いて、こまめに水分補給を行っていない人は

これを機に水分補給について考えてみて下さい。

水分不足がパフォーマンスに与える悪影響

水分不足が運動中の体に与える悪影響は代表的なもので主に3つ

・運動能力の低下

・筋肉回復の遅滞

・疲労感の増大と集中力の低下によるけがのリスク

運動機能の低下

体重の2%以上の水分が失われると、

集中力や持久力、筋力、瞬発的なパフォーマンスが低下します。

これは、筋収縮に必要な電解質バランスの崩れや体温調節機能の低下、

心拍数増加、疲労感増大によるものです。

体重60kgの人の場合、

1.2ℓの水分が体からで

でしまうと、上記の症状に

つながります。いっきに1.

2ℓが体外に出るわけでは

ないですが、水を飲む習慣

のない人は、徐々に陥って

しまう体の不調です。

筋肉回復の遅滞

脱水状態では、筋肉への栄養素やホルモンの供給が滞り、

筋肉の修復や成長が阻害され、筋トレ時のエネルギー源である筋グリコーゲンの回復も遅延し、

筋肉痛の増加、血流が滞りなどにより筋肉の細胞に十分な栄養が届きにくくなります。

トレーニングで刺激した筋

肉の回復が遅れると、次の

トレーニング時に力を発揮

できないため、適切なトレ

ーニングと休息日数をとっ

たと思っていても、実は疲

労が抜けていない場合があ

ります。

疲労感の増大と集中力の低下によるけがのリスク

脱水状態は脳への血液供給を減少させるため、

集中力、判断力の低下、疲労感の増大につながり、

それに加えて、水分不足は筋肉の柔軟性を低下させ、

筋断裂や関節の潤滑性低下による関節損傷のリスクを高めます。

栄養補給と同じくらい、水

分補給は大切です。

水分補給のタイミング

トレーニングの1~2時間前に約500ml水を飲む

↓

トレーニング中は1セット終了後に200~300ml摂取

↓

運動後は減った体重の1.4倍の水を3時間かけて摂取。

トレーニング前

水分は体内に吸収されるまで約30分かかるため、

トレーニングの1~2時間前に約500~600mlの水を摂取することが推奨されています。

1度に飲む水の量は約 15

0ml~200mL。

トレーニング中

米国運動協議会は、10~20分の運動ごとに約200~300mlの水分摂取を推奨していますが、

一般的な目安として1時間あたり500ml程度が推奨されています。

1セット終了時に1回飲む

といいでしょう。

運動後

減少した体重の1.25~1.5倍の水分を2~4時間かけて摂取し、

失われた水分を体内へ戻すことが重要です。

大量の水分を急速に摂取すると尿量が増加するため、

時間をかけて塩分を十分に摂取しながら補給することが重要です。

健康な成人の場合、1日

に摂取できる水分量の目

安は体重1kgあたり約30

~40mlと推奨されていま

す。しかし、この目安に

当てはめると、体重60

kgの場合、2.4ℓの

摂取が必要となり、なか

なか現実的ではないため、

1日2ℓ飲むことをおす

すめします。

まとめ

筋肉の成長を促すには、機械的張力、代謝ストレス、筋肉の損傷が必要で、

これらは筋力トレーニングで引き起こすことができます。

そして、トレーニング後に筋肉を回復・成長させるには衛星細胞の働きが重要で、

衛星細胞をうまく機能させる、ビタミンB6を積極的に摂取することが大切です。

ほかにも、大胸筋と背中は2~3日、脚は4日、トレーニング後に休ませることで

筋肉の成長に適した回復が見込まれます。

また、トレーニング中やトレーニング以外のところで大切なのが、水分補給。

1度に摂取する量を150ml~200ml程度にし、1日2ℓを目安に

意識して体に水分を取り込みましょう。

様々なトレーニングで筋肉を刺激し、

自分に合う食事を試して、理想とする体になるための方法を

模索するのも筋トレの楽しさなので、今回の記事も是非参考にしてみて下さい。

コメント